茶筒のようにすっぽっと入ります。

オーブンの釜にあたる部分を軽量Cチャンネルを腹合わせにしてこさえます。

修理のために、片側に蝶番をつけて開くようにしておきます。なぜに、これほどごついも

のを利用するかというと、もらえたからという以外の理由はありません。ですから、もっと薄い

もの(トタン板とか)ならば立ち上がりは良くなるはずです。(ただし立ち上がりのみ)大型のオーブンになり

ますが、容量が少なく、表面積が大きいですから放熱量もさぞ大きかろうということで、

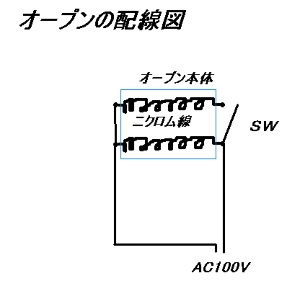

均一に温度が上がるよう、ニクロム線を全体にわたりはわせてしまいます。発案当初

は、電気コンロのようにニクロム線を納める部分を焼き物で作るつもりでしたが、や

はり立ち上がりを考えるとなるべく断熱効果のあるものを選ぶことにしました。そこ

で選ばれたのが、石綿です。煙突などの隙間を埋めるためにリボン状になって売られ

ていたものです。石綿は世間さまでは嫌われていますが、それは建築資材のことに違

いないと割り切って使います。この石綿はチャンネルよりも幅の広いものを用意して

おき、中心がへこむように設置します。石綿の下にアルミサッシの部品(いったい何

に使うのかわからん)のアングルをおいてしまうのも手です。そして、ニクロム線が

ショートしないように、2本のニクロム線の間に耐熱の被覆資材を横たえて置きます。

オーブンの釜にあたる部分を軽量Cチャンネルを腹合わせにしてこさえます。

修理のために、片側に蝶番をつけて開くようにしておきます。なぜに、これほどごついも

のを利用するかというと、もらえたからという以外の理由はありません。ですから、もっと薄い

もの(トタン板とか)ならば立ち上がりは良くなるはずです。(ただし立ち上がりのみ)大型のオーブンになり

ますが、容量が少なく、表面積が大きいですから放熱量もさぞ大きかろうということで、

均一に温度が上がるよう、ニクロム線を全体にわたりはわせてしまいます。発案当初

は、電気コンロのようにニクロム線を納める部分を焼き物で作るつもりでしたが、や

はり立ち上がりを考えるとなるべく断熱効果のあるものを選ぶことにしました。そこ

で選ばれたのが、石綿です。煙突などの隙間を埋めるためにリボン状になって売られ

ていたものです。石綿は世間さまでは嫌われていますが、それは建築資材のことに違

いないと割り切って使います。この石綿はチャンネルよりも幅の広いものを用意して

おき、中心がへこむように設置します。石綿の下にアルミサッシの部品(いったい何

に使うのかわからん)のアングルをおいてしまうのも手です。そして、ニクロム線が

ショートしないように、2本のニクロム線の間に耐熱の被覆資材を横たえて置きます。

だいぶ形になってきましたが、ここからが面倒な電気工事です。用意した温度調節器

は、ヒーターのコンセントを直接差し込むタイプなので、ヒーターの部分として仕上

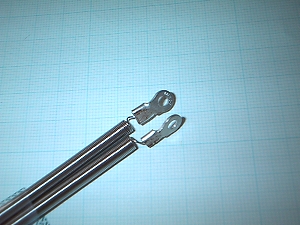

げてやります。写真のようにニクロム線は両端に端子を付けてやります。

だいぶ形になってきましたが、ここからが面倒な電気工事です。用意した温度調節器

は、ヒーターのコンセントを直接差し込むタイプなので、ヒーターの部分として仕上

げてやります。写真のようにニクロム線は両端に端子を付けてやります。| 本体の外観、保温資材を付ける前です |  |

| 中の様子。ふたははずしてあります。(巡航中) |  |

| サーモスタットと温度上昇加速機能のスイッチ |  |

| ふたをしたところです。中央付近はサーモのプローブ、上のすみは蒸気ぬきのパイプです。 茶筒のようにすっぽっと入ります。 |

|

| フタを引っぱるとこうなってます。つまり、引き出し式になっていて、ブランクを納めるレールが、ふたについているわけです。Cチャンを腹合わせにしてあるので、ミミにのせると、こういう仕掛けを納めるのは簡単です。3ピースまで対応するため、レールは10mmのアルミアングルを3本、2.5mmづつはなして設置しています。 お気づきのかたもいらっしゃると思いますが、上の写真に写っている金網は、温度計のプローブをとりあえずのせるため置いただけのものです。あしからず。 引き出し式にしますと、熱いオーブンの中に手を突っ込まなくてもブランクを置くことができますし、レールがあるので、隣のと接触することなく、まっすぐに置けるようになります。 好みの問題ですかね。私は重宝してます。 |  |

竹を入れる前に、10分ほど空運転を行いオーブン内の温度を上げておきます。

竹を入れる前に、10分ほど空運転を行いオーブン内の温度を上げておきます。